ふぅ・・・ネットショップ作りは面倒です。スタイルシートとかもうええですわ。w

というより、他の商材を見ると、何とガイガーカウンターの特徴を伝えるのが難しい事か・・・

痛感しました。

まだまだ続きそうです。

さて、表題の件ですが、大型マイカ窓のGM管は、放射線を拾うと、ジジジジッとGM管自体から音が出ます。

電圧が高くなるほど、音が大きくなります。

これは、US製もロシア製も同じでした。小型のマイカ窓では聞き取れませんでした。

この音を聞くと、「生の放射線」を体感する事ができるのですが、ちょと怖いですね。

2012年5月28日月曜日

2012年5月26日土曜日

浜ホトさんから連絡がありませんが・・・

ふぅ。貧乏暇なし!

という事で、バタバタですが・・・

計測対称は、セシウム137の標準線源です。微妙なズレで、自分で計測器を製作していれば、色々調整する事が出来る場所があるのですが・・・

という事で、バタバタですが・・・

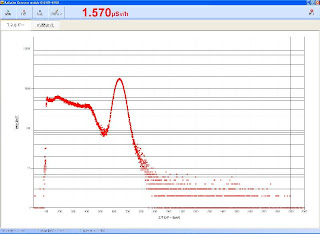

スペクトル分析をしたいのですが、ご覧のようにピークがズレています。

計測対称は、セシウム137の標準線源です。微妙なズレで、自分で計測器を製作していれば、色々調整する事が出来る場所があるのですが・・・

浜ホトさんのモジュールは、エネルギー(KeV)とカウント数を送信してくるだけですので、これをソフト側でキャリブレーションして調整するのか、それともモジュールに何かキャリブレーション用のコマンドを送信する事が出来るのか・・・

という質問は投げたんですが、まだ連絡はありません。

担当者の方が忙しいのでしょう。(と思いたい)

まぁ、これで連絡が無かったら、それまでですけど。(笑)

さて、楽天サイト作成モードに入ります。

一番苦痛な仕事です。楽な商売はありません。

2012年5月23日水曜日

楽天スーパーセール をまたやるらしいです。

何だか、今日はバタバタして何やっていたか記憶にありません。

来月、楽天さんが、「楽天スーパーセール」をやるらしく、鬼のようにメールが来ています。

楽天さんに出店したものの、大変ですね。

手数料やら、広告やら・・・デパートの片隅で、みかん箱の上でバナナの叩き売りしている感じです。(苦笑)

消費者の方の反応が見たかったのですが、所詮オリジナルの「ガイガーカウンター」だけでは、何ともならない事はわかりました。(苦笑)

まぁ、写真撮影とか、いつものように適当ですし、過大広告も載せたくないですし。

(これが一番重要だったりしますが)

今でも、「食料品の汚染計測できます!」って書いてあって、仕様みると「大型パンケーキ型GM管搭載!」だし。

そりゃ、大量に汚染されてりゃ計測できますって。

9000Bq/Kg程度なら、うちのGX-ZERO-1 N (SBM-20搭載)でも計測できますわ。

「γ線の計測で、正確な測定値です!」って中華製の小型GM管使ってますがな。

確かに、γ線は測れます。正確かどうかは主観です。仕入れて売ってるだけだから、内容は知りませんで済みます。

うーん、私には出来ません。

まずの目標は、「Inspectorを超える!」です。

でも、「あの、Inspectorを越えた商品!」 とか書けないんですよ。精々「同等感度」くらいしか・・・

だって、GM管を作ってるわけじゃないですから。(苦笑)

ただ、GM管がインスペクターと同じだけです。だから「同感度」なんです。

他と大きく違うのは、他社の殆どが、「カソード(陰極)」から信号を取っているのと違って、「アノード(陽極)」から信号を取っているので、殆ど自己ノイズがありません。

↑

ここ、結構重要です!

だから、内部でも外部でもGM管が出せるんですねぇ。

・・・また、マニアックな話しですみません。

という事で、急に娘が「防災グッズと家具を楽天で売る!」と言い出したもので、お任せしてみよう などと考えております。

何で家具? とか思いますけど、結構売れるらしいですね。商品の集客力もあるようです。

ある意味、マニアックな商品である事は間違いないので、楽天さんの「お店感覚」には合わない商品ですね。

色々勉強になります。

来月、楽天さんが、「楽天スーパーセール」をやるらしく、鬼のようにメールが来ています。

楽天さんに出店したものの、大変ですね。

手数料やら、広告やら・・・デパートの片隅で、みかん箱の上でバナナの叩き売りしている感じです。(苦笑)

消費者の方の反応が見たかったのですが、所詮オリジナルの「ガイガーカウンター」だけでは、何ともならない事はわかりました。(苦笑)

まぁ、写真撮影とか、いつものように適当ですし、過大広告も載せたくないですし。

(これが一番重要だったりしますが)

今でも、「食料品の汚染計測できます!」って書いてあって、仕様みると「大型パンケーキ型GM管搭載!」だし。

そりゃ、大量に汚染されてりゃ計測できますって。

9000Bq/Kg程度なら、うちのGX-ZERO-1 N (SBM-20搭載)でも計測できますわ。

「γ線の計測で、正確な測定値です!」って中華製の小型GM管使ってますがな。

確かに、γ線は測れます。正確かどうかは主観です。仕入れて売ってるだけだから、内容は知りませんで済みます。

うーん、私には出来ません。

まずの目標は、「Inspectorを超える!」です。

でも、「あの、Inspectorを越えた商品!」 とか書けないんですよ。精々「同等感度」くらいしか・・・

だって、GM管を作ってるわけじゃないですから。(苦笑)

ただ、GM管がインスペクターと同じだけです。だから「同感度」なんです。

他と大きく違うのは、他社の殆どが、「カソード(陰極)」から信号を取っているのと違って、「アノード(陽極)」から信号を取っているので、殆ど自己ノイズがありません。

↑

ここ、結構重要です!

だから、内部でも外部でもGM管が出せるんですねぇ。

・・・また、マニアックな話しですみません。

という事で、急に娘が「防災グッズと家具を楽天で売る!」と言い出したもので、お任せしてみよう などと考えております。

何で家具? とか思いますけど、結構売れるらしいですね。商品の集客力もあるようです。

ある意味、マニアックな商品である事は間違いないので、楽天さんの「お店感覚」には合わない商品ですね。

色々勉強になります。

2012年5月22日火曜日

浜ホトさん C12137-1 スペクトラム表示

C12137-1のモジュール評価中ですが、自作のソフトでスペクトラムが出ましたので、いつもの汚い動画を・・・

長いですが、最初の数十秒でケリはついてます。

画面が暗いのは、キャプチャソフトの所為です。ごめんなさい。

いつものように、遮蔽はまったく無しの状態で、「やさしお180g」を計測した画像はこれ。

まだ、ROI(スペクトラムの境界)の設定とか、分析するまでは至っていません。

やるかどうかも悩んでます。(苦笑)

ただ、データだけは取っておきたいので、必死で作ってます。

まだ、全然途中ですが、

これ、使えると思います!

って、ソフトの話しではなくて、浜松ホトニクスさんのモジュールの事です。

鉛の遮蔽箱内で測定したら、結構な精度で計測できるんじゃないかと・・・妄想中です。

どなたか、遮蔽箱をプレゼントしてください。(苦笑)

ソフトは作ります。

このモジュールを複数個付けて、ホールボディカウンタ(WBC)とか作れないかしら・・・妄想中です。

WBCに関しては、人体模型のファントム使うところが、またまた面倒ですね。

長いですが、最初の数十秒でケリはついてます。

画面が暗いのは、キャプチャソフトの所為です。ごめんなさい。

いつものように、遮蔽はまったく無しの状態で、「やさしお180g」を計測した画像はこれ。

まだ、ROI(スペクトラムの境界)の設定とか、分析するまでは至っていません。

やるかどうかも悩んでます。(苦笑)

ただ、データだけは取っておきたいので、必死で作ってます。

まだ、全然途中ですが、

これ、使えると思います!

って、ソフトの話しではなくて、浜松ホトニクスさんのモジュールの事です。

鉛の遮蔽箱内で測定したら、結構な精度で計測できるんじゃないかと・・・妄想中です。

どなたか、遮蔽箱をプレゼントしてください。(苦笑)

ソフトは作ります。

このモジュールを複数個付けて、ホールボディカウンタ(WBC)とか作れないかしら・・・妄想中です。

WBCに関しては、人体模型のファントム使うところが、またまた面倒ですね。

2012年5月21日月曜日

ガイガーカウンターでベクレル計算

最近、浜ホトさんのシンチモジュールを触っていたんですが、久しぶりにGX-ZERO-1のGM管タイプをソフトの調整の為、触りました。

GX-ZERO-1 EN-7313 お買い上げ、誠にありがとうございます!

とお礼と宣伝をしておいて・・・

β版のソフトを搭載予定ですが、その中に「試験的ベクレル計算」機能があります。

これは、まだ係数が決まっていないので、1cpmあたりのベクレル数(/Kg)を設定すれば、バックグランドの平均値からベクレル/Kgを計算表示する という単純なものです。

セシウム基準線源を利用して、適当に1cpmを16Bq/Kgと設定して、線源測定すると、約9200Bq/Kgと表示します。

あくまでも、試験的機能ですから、間違っている前提です。

その状態で、「やさしお180g」をγ線のみで、2分間測定してみたのが、下の写真です。

アルミ遮蔽を外して、β線とγ線を2分間測定した結果が、下の写真です。

バックグランドは、2分間の測定を5回して、平均した値です。これは、カウントダウン計測を繰り返せば、自動で記録と計算を行います。(10回まで記録可能)

計測開始すると、バックグランド値を超えたら、CPM値が上がって行きます。

例によって、鉛遮蔽も何もありません。空間線量は0.06μSv/h程度のところで、適当にGM管を置いて計測しただけです。

ベクレル=1秒間に崩壊する個数ですが、カリウム40は、

β線を出して、カルシウム40となる。(89.3%)

その後、軌道電子を捕獲して、アルゴン40にもなる。(10.7%)

との事ですが、上の写真では比率が全然違います。(29倍)

これは、GM管のβ線の計測効率の方がγ線よりかなり上回っている事に起因します。

現在、シンチレーター方式ではγ線のみしか測れません。(一部除く)

γ線のエネルギーを計測して、セシウム137だ!と分析するわけですが、β線の比率も係数に入れてベクレル計算してやらないと、いかんですよね?

あと、100gの試料を測定して、単純に10倍すれば本当に良いのでしょうか・・・

上の例だと、3280 × 1000 / 180 = 18204 Bq/Kg となってしまいますが、8645Bq/Kg が正解だとすると、1cpmあたりの係数を16から33.69にしてやれば、同じような数値になるでしょう。

その前に、バックグランド値より、205cpmの差がある時点で、完全に音で分かります。

神経質にならないで、カリウム40の含有量が少ない食品で、これだけ差が出たら食べない。

こういう認識の仕方でも、個人で単純検査するのも「手段」だとは思います。

気になる人は、その後で高価な検査装置で計測してもらえば良いのではないでしょうか・・・

妄想でしょうか。

計測器は、あくまでも「道具」です。「道具」を使いこなせる知識が無いと、余計に神経質になります。

私も血圧を測ると、太ってないのに高いのですが、病院に行くと「痛みを持っている人は、高く出る」と言われ、変に納得していますが、たぶん原因は他にあると思っています。

運動不足なだけですけど・・・w

納得できない方は、数百万するベクレルモニタを購入するしかありません。

しかし、その機器で、80Bq/Kg と表示されたら捨てますか?

じゃぁ、「やさしお」は使わない方が良い = 風評被害(?) という構図になってしまいます。

「やさしお」を毎日1Kgも食べ続けたら、それだけで「天に召される」とは思いますが。

GX-ZERO-1 EN-7313 お買い上げ、誠にありがとうございます!

とお礼と宣伝をしておいて・・・

β版のソフトを搭載予定ですが、その中に「試験的ベクレル計算」機能があります。

これは、まだ係数が決まっていないので、1cpmあたりのベクレル数(/Kg)を設定すれば、バックグランドの平均値からベクレル/Kgを計算表示する という単純なものです。

セシウム基準線源を利用して、適当に1cpmを16Bq/Kgと設定して、線源測定すると、約9200Bq/Kgと表示します。

あくまでも、試験的機能ですから、間違っている前提です。

その状態で、「やさしお180g」をγ線のみで、2分間測定してみたのが、下の写真です。

アルミ遮蔽を外して、β線とγ線を2分間測定した結果が、下の写真です。

バックグランドは、2分間の測定を5回して、平均した値です。これは、カウントダウン計測を繰り返せば、自動で記録と計算を行います。(10回まで記録可能)

計測開始すると、バックグランド値を超えたら、CPM値が上がって行きます。

例によって、鉛遮蔽も何もありません。空間線量は0.06μSv/h程度のところで、適当にGM管を置いて計測しただけです。

ベクレル=1秒間に崩壊する個数ですが、カリウム40は、

β線を出して、カルシウム40となる。(89.3%)

その後、軌道電子を捕獲して、アルゴン40にもなる。(10.7%)

との事ですが、上の写真では比率が全然違います。(29倍)

これは、GM管のβ線の計測効率の方がγ線よりかなり上回っている事に起因します。

現在、シンチレーター方式ではγ線のみしか測れません。(一部除く)

γ線のエネルギーを計測して、セシウム137だ!と分析するわけですが、β線の比率も係数に入れてベクレル計算してやらないと、いかんですよね?

あと、100gの試料を測定して、単純に10倍すれば本当に良いのでしょうか・・・

上の例だと、3280 × 1000 / 180 = 18204 Bq/Kg となってしまいますが、8645Bq/Kg が正解だとすると、1cpmあたりの係数を16から33.69にしてやれば、同じような数値になるでしょう。

その前に、バックグランド値より、205cpmの差がある時点で、完全に音で分かります。

神経質にならないで、カリウム40の含有量が少ない食品で、これだけ差が出たら食べない。

こういう認識の仕方でも、個人で単純検査するのも「手段」だとは思います。

気になる人は、その後で高価な検査装置で計測してもらえば良いのではないでしょうか・・・

妄想でしょうか。

計測器は、あくまでも「道具」です。「道具」を使いこなせる知識が無いと、余計に神経質になります。

私も血圧を測ると、太ってないのに高いのですが、病院に行くと「痛みを持っている人は、高く出る」と言われ、変に納得していますが、たぶん原因は他にあると思っています。

運動不足なだけですけど・・・w

納得できない方は、数百万するベクレルモニタを購入するしかありません。

しかし、その機器で、80Bq/Kg と表示されたら捨てますか?

じゃぁ、「やさしお」は使わない方が良い = 風評被害(?) という構図になってしまいます。

「やさしお」を毎日1Kgも食べ続けたら、それだけで「天に召される」とは思いますが。

2012年5月20日日曜日

浜ホトさん C12137-1 評価中 (その1)

えー、フリーのMCAソフトは、当たり前の事ながら、GS-1100A とか、他のシンチタイプの測定器からデータを取り込んで表示するものしか見当たりません。

と言う事で、出発点に戻って、付属のソフトの機能を使って、データを収集。

Excelで簡単に見てみると、

何となく、ノイズとコンプトン散乱が激しいような・・・

相変わらず、遮蔽は一切してませんので、色々なものを拾っている可能性はあります。

で、セシウム137のピークがデータ上若干ずれています。

まぁ、これは校正すれば良い事なんですが、ノイズとコンプトンに関しては良くわからないので、また浜ホトさんに聞いてみます。

バックグランドの情報と、周辺の環境が分からないと答えようが無いのでしょうが。

買わないと、教えてもらえない というオチだったりして。

じゃぁ、買わない!w

で、付属のプログラムはソースコード(.NET VB)が一緒にありますので、中を覗いて、.NET C#に作り直してます。(VBは嫌いなので)

作り直しながら、コマンド形態の確認と、Sv変換のロジックの確認をしているわけですが・・・

コマンドや、関数の説明書は無いので、「勘」で探ってます。

流石に1日では、データを取り込むところまでで終わりです。ふぅ。

借用期間内に評価は終わるんでしょうか・・・引篭もり状態は続く。

明日、晴れると良いですね。学者さん達は大興奮状態でしょう。

と言う事で、出発点に戻って、付属のソフトの機能を使って、データを収集。

Excelで簡単に見てみると、

何となく、ノイズとコンプトン散乱が激しいような・・・

相変わらず、遮蔽は一切してませんので、色々なものを拾っている可能性はあります。

で、セシウム137のピークがデータ上若干ずれています。

まぁ、これは校正すれば良い事なんですが、ノイズとコンプトンに関しては良くわからないので、また浜ホトさんに聞いてみます。

バックグランドの情報と、周辺の環境が分からないと答えようが無いのでしょうが。

買わないと、教えてもらえない というオチだったりして。

じゃぁ、買わない!w

で、付属のプログラムはソースコード(.NET VB)が一緒にありますので、中を覗いて、.NET C#に作り直してます。(VBは嫌いなので)

作り直しながら、コマンド形態の確認と、Sv変換のロジックの確認をしているわけですが・・・

コマンドや、関数の説明書は無いので、「勘」で探ってます。

流石に1日では、データを取り込むところまでで終わりです。ふぅ。

借用期間内に評価は終わるんでしょうか・・・引篭もり状態は続く。

明日、晴れると良いですね。学者さん達は大興奮状態でしょう。

2012年5月17日木曜日

C12137-1 やさしお測定

うーん、せっかく手元にあるのに、ゆっくり触っている時間がありません。

まぁ、タイミングとはこんなもんでしょう。

とりあえず、前回は「やさしお」にふくまれるカリウム40が見れなかったので、超適当に1時間程放置して計測してみました。

適当でしょ? まじめに取り組んでいるとは思えません。

でも、消費者が求めてるのは、「簡単に計測」ですから、実際は遮蔽無しでも計測できれば、それはそれで結構だと思っているわけです。

↑

ただの言い訳にしか聞こえない ですか・・・

付属のソフトの表示には、「ログモード」とかで、両対数グラフ表現できるタイプと、「リニアモード」の片対数グラフの2つがあります。

で、ログモードでの「やさしお」測定結果。

募金活動でもしないといけません。(苦笑)

いや、ガイガーカウンターを買って頂ければ、今回の新しい「もくろみ」が「たくらめる」んですが。

今日、あるお客さんと話してたら、「食料品が計測できて、5万なら売れるなぁ」・・・

絶対無理ですっ!

因みにC12137-1だけでも、その7倍ですから・・・

まぁ、タイミングとはこんなもんでしょう。

とりあえず、前回は「やさしお」にふくまれるカリウム40が見れなかったので、超適当に1時間程放置して計測してみました。

適当でしょ? まじめに取り組んでいるとは思えません。

でも、消費者が求めてるのは、「簡単に計測」ですから、実際は遮蔽無しでも計測できれば、それはそれで結構だと思っているわけです。

↑

ただの言い訳にしか聞こえない ですか・・・

付属のソフトの表示には、「ログモード」とかで、両対数グラフ表現できるタイプと、「リニアモード」の片対数グラフの2つがあります。

で、ログモードでの「やさしお」測定結果。

リニアモードに切り替えると、こんな感じです。

「超適当計測」でも、ちゃんと出てるじゃないですか。

内部の温度が30℃くらいまで、上昇していたので、ちょっとビビリましたが、これも評価です。

(実際には、20℃から25℃くらいで安定させた方が良いんでしょう)

ソフトに関しても調査中ですが、こんなCSV形式のファイルを吐き出してくれまして、推測するに、8.45KeVから0.5KeV毎で、4096Chの分解能で頂戴できそうです。

と、今日はここまで。

次は、Windows用のドライバとAPIの調査、フリーのMCAソフトにCSVファイルを突っ込んで、核種判定とベクレル計算ですか。

これは、買うしかないかな・・・

いや、今そんな事言ったら、「馬鹿」が「大馬鹿」になってしまいます。

名古屋弁では、「おおたわけ」 ですね。

いや、ガイガーカウンターを買って頂ければ、今回の新しい「もくろみ」が「たくらめる」んですが。

今日、あるお客さんと話してたら、「食料品が計測できて、5万なら売れるなぁ」・・・

絶対無理ですっ!

因みにC12137-1だけでも、その7倍ですから・・・

2012年5月16日水曜日

浜ホトさん C12137-1到着しました!(追記)

肝心なスペクトラムを載せるのを忘れました。

以前から保管してある、福島某所の土です。

セシウム137と134のピークがあります。(0.66と0.796)

セシウム134の半減期は約2年ですが、普通に出ますね。(当たり前ですけど)

セシウム134のピークには、0.6Mevのあたりにもあるので、137線源より「なまった」感じになるんだと思います。

以前から保管してある、福島某所の土です。

セシウム137と134のピークがあります。(0.66と0.796)

セシウム134の半減期は約2年ですが、普通に出ますね。(当たり前ですけど)

セシウム134のピークには、0.6Mevのあたりにもあるので、137線源より「なまった」感じになるんだと思います。

浜ホトさん C12137-1到着しました!

C12137-1が到着しました。ありがとうございます。(誰に言っているやら・・・)

取り合えず、こんな感じの形状で、

USB-ミニの端子が付いていて、

Cs137の基準線源をサクっと計測すると、

ってな感じです。すばらしい。このコンパクトな形状でこの精度・・・自分じゃぁ作れません。w

ここまでの作業は、30分程度。モジュールとPCをUSBで繋ぐだけですので、超簡単です。

MCAのプログラムは付属で、サンプル程度のものですから、動くだけで上等です。

残念だったのは、仮想シリアル通信かと思ったら、専用のUSBドライバでした。

さて、このあたりをどうするか・・・ちょっと考えます。

まだ、サンプルプログラムの解析をしていないので、モジュールとのI/Fや、パラメータの詳細は分かりません。

尚、仕様書には、0.001から2.0μSv/hまでの計測と書いてありました。

Cs137において、0.001μSv/hで200cpm以上との事なので、そういう事でしょう。(笑)

当たり前の事ながら、GM管は検知可能なエネルギーのパルスは全て拾います(全てという表現は良くないですけど)が、こういうモジュールはエネルギーの範囲指定をすると、そのエネルギー範囲のカウントしかしないので、μSv/hにおいては低く出ます。

測定エネルギー範囲は、30から2000KeVです。

しかし、Ludlumもシンチ(こちらはNal)ですけど、BG計測すると0.095μSv/hとなるんですが・・・

違うのは日本製とアメリカ製という事だけです。どう解釈すればええんですかね?

取り合えず、今日の時点では、核種の判定はできる(Cs137があるかないかは数秒でわかる)という事までは分かりました。

カリウム40のピークが殆ど分からなかったのは、ソフトの所為なのか、高いエネルギーの部分が苦手なのか・・・まだ分かりません。

しばらく借りれますので、随時報告します。

取り合えず、こんな感じの形状で、

USB-ミニの端子が付いていて、

Cs137の基準線源をサクっと計測すると、

で、BGをサクっと計測すると、

ここまでの作業は、30分程度。モジュールとPCをUSBで繋ぐだけですので、超簡単です。

MCAのプログラムは付属で、サンプル程度のものですから、動くだけで上等です。

残念だったのは、仮想シリアル通信かと思ったら、専用のUSBドライバでした。

さて、このあたりをどうするか・・・ちょっと考えます。

まだ、サンプルプログラムの解析をしていないので、モジュールとのI/Fや、パラメータの詳細は分かりません。

尚、仕様書には、0.001から2.0μSv/hまでの計測と書いてありました。

Cs137において、0.001μSv/hで200cpm以上との事なので、そういう事でしょう。(笑)

当たり前の事ながら、GM管は検知可能なエネルギーのパルスは全て拾います(全てという表現は良くないですけど)が、こういうモジュールはエネルギーの範囲指定をすると、そのエネルギー範囲のカウントしかしないので、μSv/hにおいては低く出ます。

測定エネルギー範囲は、30から2000KeVです。

しかし、Ludlumもシンチ(こちらはNal)ですけど、BG計測すると0.095μSv/hとなるんですが・・・

違うのは日本製とアメリカ製という事だけです。どう解釈すればええんですかね?

取り合えず、今日の時点では、核種の判定はできる(Cs137があるかないかは数秒でわかる)という事までは分かりました。

カリウム40のピークが殆ど分からなかったのは、ソフトの所為なのか、高いエネルギーの部分が苦手なのか・・・まだ分かりません。

しばらく借りれますので、随時報告します。

2012年5月14日月曜日

うむぅ、計測ロジックがSBM-20では・・・

しばらくLND-7313の感度に合わせて、計測プログラムを修正して落ち着いたと思ったら、SBM-20で動かしたら、イマイチです。

SBM-20の場合、通常の空間線量では、1分間に12から20発くらいの放射線を拾うわけですが、LND-7313の約1/3の感度です。

これは、放射線1発の重みが大きい事を示します。

低線量下においては、時定数を120秒くらいにした方が安定する(あたり前ですけど)んですが、サーチモードで使うには長すぎるんですね。

という事で60秒の時定数に、パラメータを変更してみるんですが、結構暴れます。

と言っても120秒にしても暴れる時は暴れます。w

まぁ、SBM-20のタイプは、どちらかと言うと空間線量向けですから、サーチモードで使う場合は少ないと思いますので、使う方の好みで計測モードを切り替えられるようにパラメータ化しました。

イマイチの現象は、通常線量から2μSv/hくらいの線量に切り替わる時は、数秒で変わるんですが、その逆で、通常線量に戻ると、一旦リセット状態になる時がある・・・です。

まぁ、数十秒すると元に戻って行くんですが。ちょっと気に入らない。

仕組みが分かっていないと、ビックリしますよね? 壊れたんじゃね? となるんで。

仕様と言えば、仕様なんですけど。一般の人には分かり難いですよね?

でも、もう線量の数値を見過ぎて、気持ち悪くなってきたんで、ちょっと休憩します。w

グラフ表示のスケールも自動で変わるようにしたいんですが、結構面倒なので、これもパラメータにしようかと思っています。

今の状態だと、スケールのMAXが0.5μSv固定なので、福島の線量が高いところだと意味が無いもので・・・

ある意味、グラフがずーっとMAXになっている所には、あまり居て欲しくないんですけど。

悩ましいですね。

SBM-20の場合、通常の空間線量では、1分間に12から20発くらいの放射線を拾うわけですが、LND-7313の約1/3の感度です。

これは、放射線1発の重みが大きい事を示します。

低線量下においては、時定数を120秒くらいにした方が安定する(あたり前ですけど)んですが、サーチモードで使うには長すぎるんですね。

という事で60秒の時定数に、パラメータを変更してみるんですが、結構暴れます。

と言っても120秒にしても暴れる時は暴れます。w

まぁ、SBM-20のタイプは、どちらかと言うと空間線量向けですから、サーチモードで使う場合は少ないと思いますので、使う方の好みで計測モードを切り替えられるようにパラメータ化しました。

イマイチの現象は、通常線量から2μSv/hくらいの線量に切り替わる時は、数秒で変わるんですが、その逆で、通常線量に戻ると、一旦リセット状態になる時がある・・・です。

まぁ、数十秒すると元に戻って行くんですが。ちょっと気に入らない。

仕組みが分かっていないと、ビックリしますよね? 壊れたんじゃね? となるんで。

仕様と言えば、仕様なんですけど。一般の人には分かり難いですよね?

でも、もう線量の数値を見過ぎて、気持ち悪くなってきたんで、ちょっと休憩します。w

グラフ表示のスケールも自動で変わるようにしたいんですが、結構面倒なので、これもパラメータにしようかと思っています。

今の状態だと、スケールのMAXが0.5μSv固定なので、福島の線量が高いところだと意味が無いもので・・・

ある意味、グラフがずーっとMAXになっている所には、あまり居て欲しくないんですけど。

悩ましいですね。

2012年5月13日日曜日

GX-ZERO-1 EN-7313 受注開始!

とりあえず、受注開始しました。

発売記念価格・・・何と・・・¥98,000.- 成り。数量限定で、Bluetoothは搭載していません。

ここで、10万を切る! と言ってしまった手前、約束は守ります。(キリッ)

GM管が入手出来なくなったら、価格は上がります。

Bluetooth搭載すると、+15,000.-くらいになります。(それでも安いな・・・ボソ)

尚、大人の事情で、突然価格が上昇する可能性もありますので、興味のある方はお急ぎください。

ここで購入できます。

はぁ・・・

楽天に出すだけで疲れました・・・相変わらず画像は変更されないし・・・

いや、被災地の方はこんなもんじゃない!頑張ります!

発売記念価格・・・何と・・・¥98,000.- 成り。数量限定で、Bluetoothは搭載していません。

ここで、10万を切る! と言ってしまった手前、約束は守ります。(キリッ)

GM管が入手出来なくなったら、価格は上がります。

Bluetooth搭載すると、+15,000.-くらいになります。(それでも安いな・・・ボソ)

尚、大人の事情で、突然価格が上昇する可能性もありますので、興味のある方はお急ぎください。

ここで購入できます。

はぁ・・・

楽天に出すだけで疲れました・・・相変わらず画像は変更されないし・・・

いや、被災地の方はこんなもんじゃない!頑張ります!

2012年5月12日土曜日

ZigBeeモジュールにやっと反応あり

GX-ZERO-1には、XBeeというZigBee規格のモジュールが搭載可能なんですが、これは無線センサーネットワークと言って、一般ユーザーにはあまり馴染みが無いので、積極的ではなかったんですが・・・

左の方の四角いのがXBeeモジュール

いつもお付き合いのあるシステム会社から声が掛かりました。

全国展開している会社ですので、小さい会社ではありません。

という事で、マイコンとXBeeのプロジェクトが始まりそうです。

このZigBeeに関しては、5年くらい前から、省エネ向けの「温度センサ」「湿度センサ」「照度センサ」を搭載して開発をしていました。

3年前に営業した時は、門前払いに近い感じで、そんなもの監視してどーするの? ってな感じです。

この時期になって、急に浮上です。

放射線の測定器を始めた時に、「センサーBOX」としての位置付けをしていたので、XBeeも最初から搭載予定でした。

GX-ZERO-1に温度センサーが載っている意味を分かってもらえたでしょうか。

こんな感じで、たくさんのセンサー情報を無線で集める事が出来るんです。

距離が届かない時は、途中のモジュールが自動で中継してくれます。

福島の学校や、会社なら、GX-ZERO-1を複数台設置しておけば、集中管理して線量が把握できます。

たぶん、来年くらいにブレークするんでしょうね。

でな事で、XBeeのデモをしてきたわけですが、1mWなので10mくらいしか電波は飛びません。

見通しが良ければ、20mくらいまで飛ぶでしょう。

ついでですが、何とかサーチモードと変動率のロジックは動きました。

サーチモードは、線量が急に上がったり、下がったりした時に、自動で短い移動平均に切り替えて、表示するというモードです。

中段くらいに表示されているのが、変動率です。数値が少ないほど安定しているという目安になります。

ついでに、温度が高めに表示されるのを修正するための、校正係数パラメータも追加したので、自力校正が可能になりました。

充電中でも、ちょっと高いかな?くらいの温度差になりました。(と思います)

バックグランドの複数回計測の平均をベースに、「差分計測」も追加しました。

単位がBq/Kgになっていますが・・・微妙です。

単純にBG値を超えた分を表示しますので、1cpmあたりのBq係数値が設定してあれば、表示します。

画面では、テストでBG1回しか計測していないので、差分計測したら、マイナスになってしまいました。

ついでに、Androidのアプリにも、「警告値」設定機能を付けました。

設定してある値を超えると、文字が赤くなって、バイブレーターが振動します。w

これなら、計測してて本体の音が聞こえなくなっても、携帯がバイブで知らせてくれます。

長文、失礼しました。

2012年5月10日木曜日

浜松ホトニクス社製 C12137-01

浜松ホトニクス社製の「C12137-01」のデモ機が借りられる事になりました。

・シンチレーター CsI (Tl) 38mm x 38mm x 25mm 36cc

・MPPCによる検出でCs137において、0.01μSv/h において 400cpm 以上

※MPPC : マルチ・ピクセル・フォトン・カウンタ

というスペックの超高感度放射線検出モジュールです。

オールインワンの割りに価格は控えめで、インスペクター5台分くらいでしょうか・・・

単純計算で、感度はLND-7313の100倍です。

これは、鉛遮蔽器さえあれば、食品検査が出来るレベルだと思います。

コンピュータとのI/Fは未だ不明ですが、PC用の簡易スペクトラムプログラムも付属している模様なので、評価は直ぐに出来ると思います。

まぁ、シンチとフォトダイオードの組み合わせで、ノイズやら温度変化やら考えて悩むくらいなら、専門会社の完成品を使って、分析系のソフトに力を入れた方が間違いないかと・・・

今月の中旬には手元に届くと思いますので、また報告したいと思います。

流石に鉛の遮蔽器までは間に合いませんが、「通常線量下においてどうなるか」という事に意味もあると思います。

何だか、久しぶりにワクワクします。

新しいギターをネットで買って、音を出すまでのワクワク感と同じです。(笑)

・シンチレーター CsI (Tl) 38mm x 38mm x 25mm 36cc

・MPPCによる検出でCs137において、0.01μSv/h において 400cpm 以上

※MPPC : マルチ・ピクセル・フォトン・カウンタ

というスペックの超高感度放射線検出モジュールです。

オールインワンの割りに価格は控えめで、インスペクター5台分くらいでしょうか・・・

単純計算で、感度はLND-7313の100倍です。

これは、鉛遮蔽器さえあれば、食品検査が出来るレベルだと思います。

コンピュータとのI/Fは未だ不明ですが、PC用の簡易スペクトラムプログラムも付属している模様なので、評価は直ぐに出来ると思います。

まぁ、シンチとフォトダイオードの組み合わせで、ノイズやら温度変化やら考えて悩むくらいなら、専門会社の完成品を使って、分析系のソフトに力を入れた方が間違いないかと・・・

今月の中旬には手元に届くと思いますので、また報告したいと思います。

流石に鉛の遮蔽器までは間に合いませんが、「通常線量下においてどうなるか」という事に意味もあると思います。

何だか、久しぶりにワクワクします。

新しいギターをネットで買って、音を出すまでのワクワク感と同じです。(笑)

2012年5月9日水曜日

測定器を校正機関へ・・・準備中

今更ながらですが、公的な校正機関への資料作成中です。

見積りを取るのも大変ですが、JIS規格までの事は考えていないので、ざっくりとCs137のγ線の高線量域で照射してもらおうと思います。

JIS規格は、工業用として必要ではありますが、実際の使用者の放射線に対する知識が追い付かないので、今のところ必要ないと判断しています。

GM管への入射角度なんて気にしないですよね?

原発や医療関係で使うものを作っているわけでは無いので、取り合えずパスです。

校正の目的は、

・高線量下(5~500μSv/h)において、どの程度の精度があるのか?

・GM管が飽和するのは、どのあたりからなのか?

という事で、正確な係数と特性が判明する事と思います。

そんなんで、GW中から禁断の 「計測プログラム」 の部分に手を入れてまして・・・

これが結構大変で、あまり手を出したくなかったのですが、LND7-313のプローブを評価していたらやらざるを得ない状態になってしまいました。

・単純移動平均から、線量に応じた移動平均に変更

・読み取り目安の数値を標準偏差から算出して、表示

CPM値の標準偏差自体は、全然難しくないのですが、標準偏差を表示しても、

「それがどーした?」

です。

「標準誤差」というものもありますが、これもイマイチ。

で、今は「変動係数(率)」というところに辿り着いたわけですが・・・

放射線のきまぐれ加減に、嫌になってきました。(苦笑)

低線量域が大変かと思えば、高線量域の方が厄介ですね。

1秒間隔でのカウント数のバラつき加減が大きいので、値が落ち着かないです。

まぁ、ここはキモなわけで、何とかアルゴリズムを作り出して、値を読み易くしたいんですが、あと一歩です。

はっきり言って、地味です!

H社さんみたいに、過去60秒の移動平均を10秒間隔で表示 という簡単なロジックなら苦労しないんですけど。

そう言えば、ホトニクスさんから連絡が無いです・・・見捨てられたか・・・

電話してみよ。

見積りを取るのも大変ですが、JIS規格までの事は考えていないので、ざっくりとCs137のγ線の高線量域で照射してもらおうと思います。

JIS規格は、工業用として必要ではありますが、実際の使用者の放射線に対する知識が追い付かないので、今のところ必要ないと判断しています。

GM管への入射角度なんて気にしないですよね?

原発や医療関係で使うものを作っているわけでは無いので、取り合えずパスです。

校正の目的は、

・高線量下(5~500μSv/h)において、どの程度の精度があるのか?

・GM管が飽和するのは、どのあたりからなのか?

という事で、正確な係数と特性が判明する事と思います。

そんなんで、GW中から禁断の 「計測プログラム」 の部分に手を入れてまして・・・

これが結構大変で、あまり手を出したくなかったのですが、LND7-313のプローブを評価していたらやらざるを得ない状態になってしまいました。

・単純移動平均から、線量に応じた移動平均に変更

・読み取り目安の数値を標準偏差から算出して、表示

CPM値の標準偏差自体は、全然難しくないのですが、標準偏差を表示しても、

「それがどーした?」

です。

「標準誤差」というものもありますが、これもイマイチ。

で、今は「変動係数(率)」というところに辿り着いたわけですが・・・

放射線のきまぐれ加減に、嫌になってきました。(苦笑)

低線量域が大変かと思えば、高線量域の方が厄介ですね。

1秒間隔でのカウント数のバラつき加減が大きいので、値が落ち着かないです。

まぁ、ここはキモなわけで、何とかアルゴリズムを作り出して、値を読み易くしたいんですが、あと一歩です。

はっきり言って、地味です!

H社さんみたいに、過去60秒の移動平均を10秒間隔で表示 という簡単なロジックなら苦労しないんですけど。

そう言えば、ホトニクスさんから連絡が無いです・・・見捨てられたか・・・

電話してみよ。

2012年5月5日土曜日

LND-7313プローブの校正は・・・

校正というより較正が正しいのでしょうか・・・いや、係数調整?

Ludlum社のシンチレータタイプの測定器とセシウム137基準線源を使って較正してみました。

LND-7313は3mmのアルミで遮蔽した状態で、0cmから10cmを1cm刻みで測定です。

まぁ、大変です。Ludlumの数値が上手く読み取れません。(^^;

GX-ZERO-1の方は120秒のカウントダウンモードで複数回計測すれば、平均値を本体が計算してくれるので、テレビ見ながらでもOKなんですが・・・

高線量になると、余計に読み辛いですし、小数点以下3桁とか正直要らないと思います。

カウントダウンでCPSとか読めば良いんでしょうけど、これまた分かり辛いです。

でも感度はバツグンです。もちろんγ線だけですけど。

グラフを見てもらえば分かりますけど、そこそこの計測結果だと思っています。

流石に7cmくらいからは、LND-7313は微妙な数値になりますが、それでも空間線量より高い値を検出可能です。

ただ、この線源(0.25μCi)を計測した時のネット上でのデータはバラバラ・・・

Mr..ガンマで4.7μSvとか・・・ありえません。

Inspector Alartの3mm遮蔽で、2.4μSv・・・これは係数と遮蔽の関係を考えれば、ある程度考えられる数値です。

あとは、4倍くらいの線源があれば、自力校正できるのですが、これは届け出と管理体制が必要なので、校正機関に頼むか、病院に行って、サーベイメーターで校正するか。

校正機関が間違いないですね。5~10万円くらいしますけど。(涙)

しかし、地味な作業です。そして微量ですが、被ばくしてます。(笑)

Ludlum社のシンチレータタイプの測定器とセシウム137基準線源を使って較正してみました。

LND-7313は3mmのアルミで遮蔽した状態で、0cmから10cmを1cm刻みで測定です。

まぁ、大変です。Ludlumの数値が上手く読み取れません。(^^;

GX-ZERO-1の方は120秒のカウントダウンモードで複数回計測すれば、平均値を本体が計算してくれるので、テレビ見ながらでもOKなんですが・・・

高線量になると、余計に読み辛いですし、小数点以下3桁とか正直要らないと思います。

カウントダウンでCPSとか読めば良いんでしょうけど、これまた分かり辛いです。

でも感度はバツグンです。もちろんγ線だけですけど。

グラフを見てもらえば分かりますけど、そこそこの計測結果だと思っています。

流石に7cmくらいからは、LND-7313は微妙な数値になりますが、それでも空間線量より高い値を検出可能です。

ただ、この線源(0.25μCi)を計測した時のネット上でのデータはバラバラ・・・

Mr..ガンマで4.7μSvとか・・・ありえません。

Inspector Alartの3mm遮蔽で、2.4μSv・・・これは係数と遮蔽の関係を考えれば、ある程度考えられる数値です。

あとは、4倍くらいの線源があれば、自力校正できるのですが、これは届け出と管理体制が必要なので、校正機関に頼むか、病院に行って、サーベイメーターで校正するか。

校正機関が間違いないですね。5~10万円くらいしますけど。(涙)

しかし、地味な作業です。そして微量ですが、被ばくしてます。(笑)

2012年5月3日木曜日

Ludlum Model2241-2 サーベイメーターで校正

Ludlum社(ルドラム?)の1インチ×1インチのシンチレーションサーベイメーターとCs137基準線源でLND-7313を校正しています。

このサーベイメーターは、以前から校正用に使用していて、感度は良いのですが、時定数が短く(3秒から60秒の自動)線源を置くと、値を読むのが大変です。

時定数の固定も可能なんですが、それでも値はふらつきます。

それと、通常線量においては、若干高めに出ます。(0.08から0.10)

アメリカ製の為、低く出るより高めに出たほうが良いという事でしょうか・・・

機器自体にも校正用のパラメータがあるんですが、内部のプログラムがどうなっているか理解していないので、触りません。

GM管もアメリカ製なので、これで校正します。

Cs137の線源で、シンチの先端から5mm離して、約1.48μSv/h。

LND-7313では580CPM±2CPMなので、取り合えず、係数は390CPM/1μSv/hとします。

鉛遮蔽した状態だと、312CPM±0.2CPMで0.81μSv/h。

まずは、この値をベースにして、距離と値のデータ取りを行って、微調整します。

Ludlum社のマイカ窓のプローブタイプって、代理店経由で20万円以上するんですね!

感度は、LND-7313と同じくらいなんですけど・・・エネルギー補正フィルタっていうのが気になります。

今、GX-ZERO-1に組み込んでいる、時定数の自動変更がきっちり動作すれば、業務用でも行けるんじゃないかと思い始めました。

標準偏差の計算も内部では行っているんですが、表現はしていません。

「誤差率」とかで表現したいのですが、何だか難しい表現ですので、「もう読んでも良いですよ」的な表現にしたいと思っています。

しかし、校正は難しいですね。

今日もお客様から、「値が低い」と連絡を受けました。SBM-20なんですけど。

校正定数を変更してもらうようにお願いしましたが、再度検証してみます。

このサーベイメーターは、以前から校正用に使用していて、感度は良いのですが、時定数が短く(3秒から60秒の自動)線源を置くと、値を読むのが大変です。

時定数の固定も可能なんですが、それでも値はふらつきます。

それと、通常線量においては、若干高めに出ます。(0.08から0.10)

アメリカ製の為、低く出るより高めに出たほうが良いという事でしょうか・・・

機器自体にも校正用のパラメータがあるんですが、内部のプログラムがどうなっているか理解していないので、触りません。

GM管もアメリカ製なので、これで校正します。

Cs137の線源で、シンチの先端から5mm離して、約1.48μSv/h。

LND-7313では580CPM±2CPMなので、取り合えず、係数は390CPM/1μSv/hとします。

鉛遮蔽した状態だと、312CPM±0.2CPMで0.81μSv/h。

まずは、この値をベースにして、距離と値のデータ取りを行って、微調整します。

Ludlum社のマイカ窓のプローブタイプって、代理店経由で20万円以上するんですね!

感度は、LND-7313と同じくらいなんですけど・・・エネルギー補正フィルタっていうのが気になります。

今、GX-ZERO-1に組み込んでいる、時定数の自動変更がきっちり動作すれば、業務用でも行けるんじゃないかと思い始めました。

標準偏差の計算も内部では行っているんですが、表現はしていません。

「誤差率」とかで表現したいのですが、何だか難しい表現ですので、「もう読んでも良いですよ」的な表現にしたいと思っています。

しかし、校正は難しいですね。

今日もお客様から、「値が低い」と連絡を受けました。SBM-20なんですけど。

校正定数を変更してもらうようにお願いしましたが、再度検証してみます。

登録:

コメント (Atom)